昭和時代(1926年~1989年)は、日本が戦後復興から高度経済成長を遂げ、バブル景気へと突入した激動の時代でした。

この時代には、独特の流行語やスラングが次々と生まれましたが、時代の変化とともに多くの言葉が使われなくなり、「死語」となっています。

昭和の死語、いま使うと逆にウケるかも

本記事では、昭和の死語を紹介しながら、その背景や文化について詳しく解説していきます。

昭和の死語とは?時代とともに消えた言葉

昭和の流行語やスラングの多くは、その時代の文化や社会の変化を反映したものです。

戦後の復興期、高度経済成長期、バブル時代と、それぞれの時代ごとに特徴的な言葉が生まれました。

しかし、新しい言葉や外来語に置き換えられることで、使われなくなったものも少なくありません。

なぜ昭和の流行語は死語になったのか?

時代の変化とともに使われなくなった

昭和に流行した言葉は、その時代の社会背景や価値観と深く結びついています。

例えば、「ナウい」(今風でおしゃれ)は昭和後期に流行しましたが、現在では「イケてる」「オシャレ」といった言葉に取って代わられました。

新しい言葉やカタカナ語に置き換えられた

昭和時代の表現の多くは、平成・令和の時代になると、より現代的なカタカナ語や英語のスラングに置き換えられました。

例えば、「バイビー」(バイバイ+ベイビー)は「バイバイ」や「またね」に、「ハンサム」は「イケメン」に変化しました。

若者文化が次々と変化したため

若者の間で生まれる言葉は流行のサイクルが非常に速く、昭和の流行語も時代の移り変わりとともに消えていきました。

「アッシー」(送り迎え専門の男性)や「メッシー」(食事を奢ってくれる男性)などの言葉は、バブル期特有の価値観を反映しており、現在では使われることがほとんどありません。

メディアの影響で流行語の寿命が短くなった

昭和後期には、テレビや雑誌が流行語を生み出す大きな要因となりました。

しかし、メディアの影響力が強まるにつれ、言葉の流行サイクルが短くなり、次々と新しい言葉が生まれては消えていきました。

昭和の死語集・代表的な言葉一覧

「アッシー」(送り迎えをする男性)

バブル時代に流行した言葉で、女性を車で送り迎えするだけの男性を指しました。

現在ではあまり使われず、恋愛に関する価値観も変化しています。

「バイビー」(「バイバイ」と「ベイビー」の合成)

1980年代に流行した別れの挨拶。

「バイバイ」や「またね」に置き換えられ、現在ではほとんど使われません。

「ナウい」(今風でおしゃれ)

昭和50年代に流行した言葉で、「今っぽい」「オシャレ」という意味を持ちます。

現在では「イケてる」や「オシャレ」に変わっています。

「チャンネルを回す」(テレビのチャンネル変更)

昭和時代のテレビは、リモコンが普及しておらず、チャンネルをダイヤル式で回して変更していました。

そのため、「チャンネルを回す」という表現が使われていましたが、リモコンが主流になった現代では使われません。

「べらぼうめ」(驚きや罵りの表現)

江戸っ子言葉の名残として昭和初期まで使われていましたが、現在では時代劇などでしか聞かれなくなりました。

昭和のテレビ・映画・漫画に登場した死語

「巨人・大鵬・卵焼き」(昭和の人気の象徴)

昭和40年代に流行した言葉で、当時の子どもたちが大好きだったものを指しました。

現代では「鬼滅の刃・YouTube・タピオカ」のような新しい組み合わせが登場しています。

「ズンドコ」(勢いのある様子)

リズム感のある言葉として使われましたが、現在ではほとんど聞かれません。

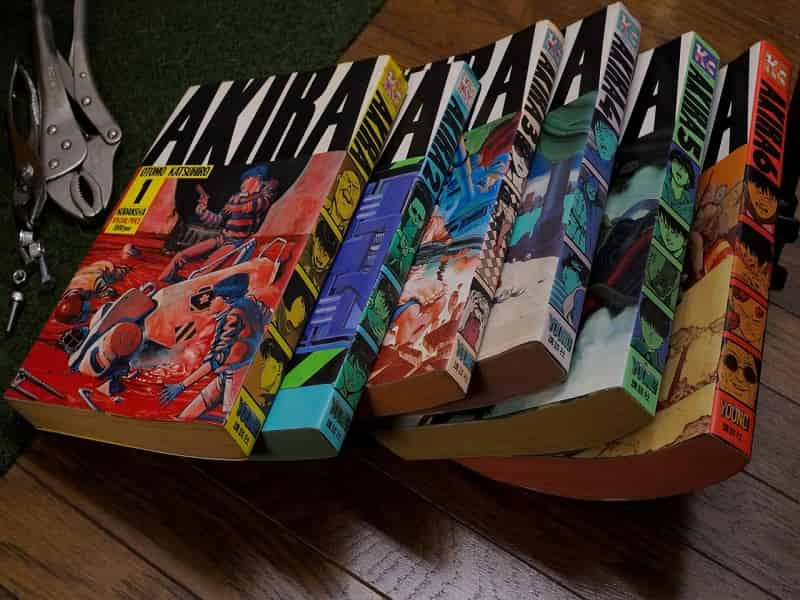

「シェー!」(赤塚不二夫の漫画キャラが使った決めポーズ)

昭和の人気漫画『おそ松くん』のキャラクター、イヤミが使っていたポーズです。

現在でもネタとして使われることがありますが、日常会話ではほとんど使われません。

今でも使われる?昭和の死語の現代版

「イケメン」(昭和では「ハンサム」)

昭和では「ハンサム」という言葉が主流でしたが、現在では「イケメン」に取って代わられました。

「ウケる」(昭和では「おかしい」「おもろい」)

昭和時代には「おかしい」「おもろい」と言っていたものが、平成以降は「ウケる」という表現に変わりました。

「マジ?」(昭和では「ほんと?」)

昭和時代には「ほんと?」や「マジで?」が使われていましたが、現在では「ガチ?」などの新しい表現が加わっています。

まとめ:昭和の死語を学び、日本語の変遷を知る

昭和の流行語やスラングを振り返ることで、日本語の変遷や時代ごとの文化の違いを理解することができます。

現在では使われなくなった言葉も、当時の社会背景を反映しており、学ぶことで昭和の雰囲気を感じることができます。

言葉は時代とともに変化していくものですが、昭和の死語の中には今でも愛される表現も多く、ネタとして使われることもあります。

日本語の歴史を楽しみながら、新しい言葉の移り変わりにも注目していきましょう。