大正時代(1912年~1926年)は、日本が急速に近代化し、西洋文化の影響を強く受けた時代でした。

この時期には新しい言葉や流行語が数多く生まれましたが、その多くは昭和以降に廃れてしまいました。

本記事では、大正時代に使われていた言葉や流行語を振り返り、その背景や文化的な影響についても詳しく解説します。

大正の死語とは?時代とともに消えた言葉

大正時代の死語とは、大正期に流行したものの、現在ではほとんど使われなくなった言葉を指します。

この時代は、西洋文化の影響を強く受けた「モダン」な表現が数多く生まれ、特に都市部の若者たちの間で新しい言葉が流行しました。

しかし、昭和時代に入ると、これらの言葉の多くが消えてしまいました。

なぜ大正時代の言葉は死語になったのか?

昭和以降の言葉の変化に伴い使われなくなった

大正時代の言葉の多くは、一時的な流行語として広まりましたが、昭和時代に入ると新しい表現に置き換えられました。

特に、戦前・戦中の厳しい社会情勢の中で、華やかな大正文化が影を潜めたことも、これらの言葉が廃れる要因の一つです。

西洋文化の影響で新しい表現が普及した

大正時代には「ハイカラ」「モダン」といった言葉が流行しましたが、昭和に入るとこれらの表現はより実用的な言葉に変化していきました。

例えば、「カフェー(カフェ)」という言葉は、昭和後期には「喫茶店」という表現が一般的になりました。

戦後の言語改革で廃れた表現がある

戦後の国語改革により、漢語や外来語の一部が整理されました。

特に、旧仮名遣いや難しい表現は徐々に使われなくなり、現代日本語のスタイルに統一されました。

その結果、大正時代に流行した言葉の多くが自然と消えていきました。

生活様式や風習の変化によって不要になった

大正時代の言葉の多くは、当時のライフスタイルに密接に関わっていました。

しかし、戦後の高度経済成長期に入ると、人々の生活様式が大きく変化し、それに伴って使われる言葉も変わりました。

大正の死語・代表的な表現一覧

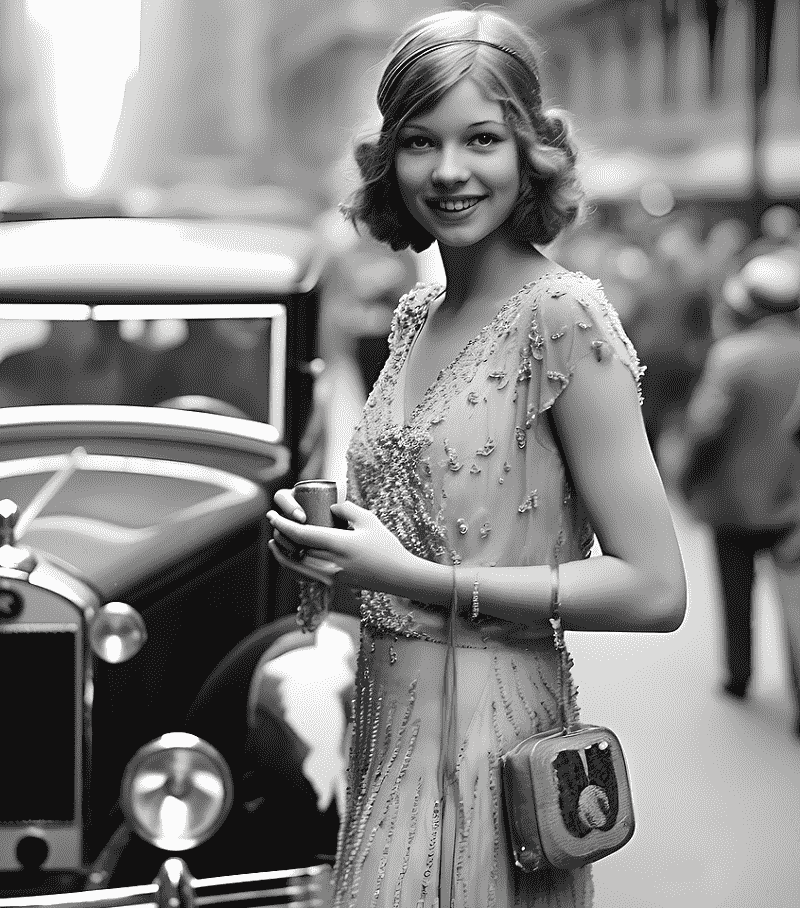

「モダンガール(モガ)」 (西洋風の女性)

大正時代に流行した、洋装を好み、自由な価値観を持つ女性を指す言葉です。

現代では「モダンガール」という表現はほとんど使われなくなりましたが、昭和初期まで影響を与えました。

「モダンボーイ(モボ)」 (西洋風の男性)

「モガ」に対して、流行の最先端を行く男性を指しました。

西洋文化を積極的に取り入れたライフスタイルを象徴する言葉でしたが、昭和以降は使われなくなりました。

「アプレゲール」 (戦争後の新しい価値観を持つ人)

フランス語の「après-guerre(戦後)」に由来し、大正後期から昭和初期にかけて、戦争の影響を受けた新しい文化を持つ若者を指しました。

現代ではほとんど耳にすることはありません。

「ハイカラ」 (西洋風でおしゃれなこと)

西洋文化を取り入れた新しいファッションや考え方を指しました。

昭和初期までは使われていましたが、現在ではあまり使われません。

「バンカラ」 (粗野で男らしいスタイル)

「ハイカラ」と対比される言葉で、伝統を重んじ、あえて粗野で男らしいスタイルを持つ人々を指しました。現在ではほとんど聞かれません。

現代に残る大正時代の言葉とその変化

「ダサい」(昔は「田舎っぽい」、現在は「センスが悪い」)

大正時代には、都会のモダンな文化を持たない人を指す言葉でしたが、現代では「センスが悪い」という意味で使われています。

「粋」(昔は江戸っ子の美学、現在も洗練された意味で使われる)

江戸時代から続く言葉ですが、大正時代にもよく使われました。

現在でも「粋な人」という表現で使われることがあります。

「ロマンス」(大正時代に定着した恋愛の概念、現在も使われる)

大正時代に広まった恋愛の概念で、現在も「ロマンチック」という形で使われています。

「カフェ」(大正時代に普及し、現在も喫茶店として残る)

大正時代に「カフェー」として流行し、現在でも「カフェ」という言葉として使われています。

まとめ:大正の死語を学び、日本語の歴史を知る

大正時代の死語を学ぶことで、当時の文化や社会の変化を知ることができます。

この時代は、西洋文化の影響を強く受け、日本語に新しい表現が次々と加わりました。

その中には現在も残る言葉がある一方で、時代の流れとともに消えていった表現も多くあります。

大正時代の言葉を振り返ることで、日本語の奥深さを改めて感じることができるでしょう。