1980年代後半から1990年代初頭にかけて、日本は未曾有の好景気に沸いた「バブル時代」を迎えました。

この時代には独特の価値観やライフスタイルが生まれ、多くの流行語が誕生しました。

しかし、バブル崩壊とともに、それらの言葉の多くは「死語」となりました。

あのバブリーなノリ、もう一度味わいたい?

本記事では、バブル時代の背景を振り返りつつ、当時流行した言葉やフレーズを50個厳選して紹介します。

また、なぜそれらの言葉が廃れたのか、一部の言葉が現代に復活しているのかについても解説します。

懐かしさを感じながら、バブル時代の文化や価値観に思いを馳せてみましょう。

バブル時代とは?特徴と背景を解説

バブル経済の発生と崩壊

バブル経済は、1980年代半ばから日本銀行の金融緩和政策により発生しました。

企業は多額の融資を受けて土地や株を購入し、資産価値が急上昇しました。

これにより、日本全体が「金余り」の状態になり、豪華な生活や消費が一般的になりました。

あの時代の盛り上がり、今じゃ懐かしいね。

しかし、1990年代に入ると、政府と日銀が金融引き締め政策を行い、土地や株の価格が急落。

バブルが崩壊し、多くの企業や個人が巨額の負債を抱えました。

これが「失われた10年」と呼ばれる経済停滞の始まりでした。

地価や株価の高騰と影響

バブル期には、土地や株の価格が異常に高騰しました。

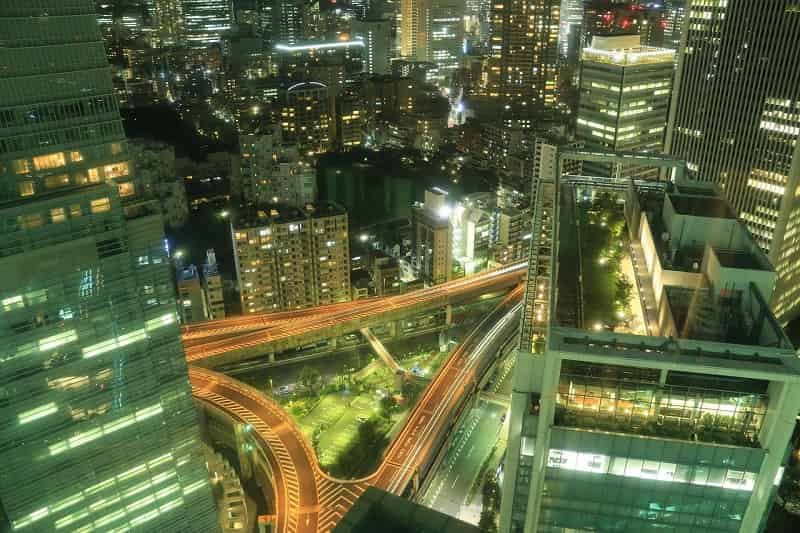

東京の一等地は1平方メートルあたり数千万円にも達し、企業や個人は不動産投資に熱中しました。

あの熱狂は今じゃちょっと想像つかないね…

結果として、「土地ころがし」と呼ばれる転売ビジネスが流行しました。

しかし、バブル崩壊後、地価と株価は暴落。多くの企業が破綻し、サラリーマンも住宅ローンの返済に苦しむこととなりました。

バブル時代のライフスタイルと価値観

バブル期は、「消費は美徳」という考えが広まり、高級ブランド品や豪華なディナー、高価な車などの購入がステータスとされました。

特に「ワンレン・ボディコン」スタイルの女性がディスコで踊る姿は、象徴的な光景でした。

また、ビジネスマンも「24時間戦えますか?」というCMの影響で、長時間労働が美徳とされる風潮がありました。

バブル崩壊後の社会変化

バブル崩壊後、日本は長期の不況に突入し、企業の倒産やリストラが相次ぎました。

高級志向の消費文化は薄れ、コストパフォーマンスを重視する風潮へと変わりました。

また、1990年代後半からはIT革命が進み、新たな価値観やライフスタイルが登場しました。

バブル崩壊からのIT革命、時代は激変!

その結果、バブル時代の言葉や流行語の多くが使われなくなり、死語となっていきました。

バブル時代の流行語とは?なぜ「死語」になったのか

バブル時代ならではの言葉が生まれた背景

バブル期は、消費が活発で、人々が豪華な暮らしを送っていたため、特有の言葉が生まれました。

「ワンレン・ボディコン」や「アッシー」「メッシー」などは、当時の恋愛やファッションのトレンドを反映しています。

また、企業戦士を象徴する「24時間戦えますか?」のように、ビジネス社会の過酷さを表す言葉も生まれました。

経済や文化の変化による言葉の衰退

バブル崩壊後、企業の倒産や不景気の影響で、贅沢な生活を送ることが難しくなりました。

これに伴い、バブル時代特有の言葉も自然と使われなくなりました。

また、1990年代以降、ITの普及やグローバル化により、新たな流行語が登場し、バブル時代の言葉は徐々に影を潜めました。

今の若者に通じない理由

バブル時代の流行語の多くは、現代の若者には馴染みがなく、意味が分からないものが多いです。

例えば、「アッシー」「メッシー」という言葉は、男女の関係性が大きく変化した現代では、

理解しづらい概念です。

もはや死語だけど、懐かしさあるよね。

また、「ギロッポン(六本木の隠語)」のように、当時の流行に根ざした言葉は、若い世代にとっては馴染みが薄くなっています。

一部の言葉が復活することもある?

一方で、近年では「バブリー」という言葉が再び使われるようになりました。

お笑い芸人の登場や、バブル時代をテーマにしたドラマ・映画の影響で、一部の言葉が再ブームを迎えています。

また、「ワンチャン(ワンチャンス)」のように、意味が変化して若者の間で定着した言葉もあります。

バブル時代の死語一覧【ビジネス・経済編】

「24時間戦えますか?」

これは、1990年代に放送された栄養ドリンク「リゲイン」のCMのキャッチコピーです。

日本のビジネスマンが長時間労働を厭わず、全力で働く姿勢を象徴していました。

しかし、現在では「働きすぎは問題」とされ、ワークライフバランスが重視されるようになったため、このフレーズを耳にする機会は減りました。

「アッシー」「メッシー」「ミツグ君」

バブル期の女性たちは、男性を「アッシー(車を出してくれる男性)」

「メッシー(食事を奢ってくれる男性)」「ミツグ君(プレゼントを買ってくれる男性)」と呼んでいました。

これは、バブル時代の消費文化と恋愛観を反映した言葉です。

しかし、現代では男女の関係性が対等になり、こうした価値観が時代遅れと見なされるようになったため、これらの言葉は死語となりました。

「成金趣味」

バブル期は、一夜にして巨額の富を得た人々が増えました。彼らの派手な消費を揶揄する言葉として、「成金趣味」が使われました。

これは、高級ブランドを身につけたり、無駄に豪華な装飾を好む人を指します。

バブル崩壊後、こうした過剰な消費は衰退し、「節約志向」が一般的になったため、この言葉もあまり聞かれなくなりました。

「土地ころがし」

バブル期には、不動産投資が盛んで、「土地ころがし」と呼ばれる転売ビジネスが流行しました。

安く買った土地をすぐに高値で売却し、莫大な利益を得る手法です。

しかし、バブル崩壊後に不動産価格が暴落し、多くの投資家が大損をしたため、この言葉は使われなくなりました。

「財テク」

「財テク」とは、「財務テクノロジー」の略で、株や不動産投資などで資産を増やす手法を指します。

バブル期には、一般のサラリーマンも投資に積極的に取り組んでいました。

しかし、バブル崩壊後に投資のリスクが認識されるようになり、「財テク」という言葉も次第に使われなくなりました。

バブル時代の死語一覧【ファッション・ライフスタイル編】

「ボディコン」

「ボディコン」とは、「ボディコンシャス」の略で、体のラインが強調されるタイトなワンピースを指します。ディスコで踊る女性たちの定番ファッションでした。

しかし、時代が進むにつれて、よりナチュラルでリラックスしたファッションが主流になり、

「ボディコン」は過去のものとなりました。

「ワンレン・ソバージュ」

「ワンレン(ワンレングス)」とは、前髪なしの一直線に揃えた髪型のこと。

「ソバージュ」は、強いウェーブをかけたスタイルを指します。

バブル時代の女性たちは、ワンレン・ソバージュにボディコンを合わせ、

夜の街に繰り出していました。

しかし、現在では自然な髪型が好まれるようになり、このスタイルをする人はほとんどいません。

「肩パッド」

バブル期のスーツには、肩を大きく見せるための「肩パッド」が入っていました。

特に女性のスーツに多く使われ、バブル時代のビジネスウーマンの象徴的なアイテムでした。

しかし、時代が進むにつれて、自然なシルエットの服が好まれるようになり、肩パッド入りの服はほとんど見られなくなりました。

「ハウスマヌカン」

「ハウスマヌカン」とは、ブティックで働く女性店員のことを指します。

フランス語の「マヌカン(mannequin=モデル)」が由来です。

現在では、「ショップ店員」や「アパレルスタッフ」という言い方が一般的になり、「ハウスマヌカン」という言葉はほとんど使われなくなりました。

「シャネラー・ベルサーチャー」

「シャネラー」はシャネルを愛用する人、「ベルサーチャー」はベルサーチを好む人を指します。

バブル時代には、高級ブランドの愛用者が特別な存在として扱われました。

しかし、現在ではブランドにこだわらず、個人の好みに合わせたファッションが主流になり、こうした呼び方は死語となりました。

バブル時代の死語一覧【恋愛・ナイトライフ編】

「シーマン」「BMW族」

「シーマン」とは、高級車「日産シーマ」に乗る男性を指す言葉で、

「BMW族」はBMWを愛用する人々のことを意味します。

バブル期には、高級車を所有することがステータスとされました。

しかし、現代では車にこだわらないライフスタイルが増え、これらの言葉は使われなくなりました。

「ジュリアナ東京」

「ジュリアナ東京」は、1991年に開業した伝説のディスコです。

派手なファッションに身を包んだ女性たちが、お立ち台で踊る姿が象徴的でした。

しかし、ディスコブームが終わると、「ジュリアナ東京」という名前も次第に聞かれなくなりました。

「カノッサの屈辱」

「カノッサの屈辱」は、1989年から放送されていた知的バラエティ番組のタイトルです。

番組内容は、歴史や文化をユーモアたっぷりに解説するものでしたが、

バブル時代の高級志向や流行を皮肉るネタも多く含まれていました。

バブル崩壊とともにこの番組は終了し、「カノッサの屈辱」という言葉も徐々に使われなくなりました。

しかし、番組のユニークな視点は現在でも一部のファンに語り継がれています。

「アーバン・リゾート族」

バブル時代には、高級ホテルやリゾート地での豪華な週末を楽しむ「アーバン・リゾート族」が流行しました。

彼らは、都心の高級マンションに住み、週末にはリゾート地に出かけるなど、贅沢なライフスタイルを送っていました。

しかし、バブル崩壊後は、こうした生活を維持することが難しくなり、「アーバン・リゾート族」という言葉も消えていきました。

「ワンレン・ボディコン・竹の子族」

バブル時代の若者文化を象徴するのが、「ワンレン(ワンレングスの髪型)」

「ボディコン(ボディコンシャスな服)」「竹の子族(原宿で踊っていた若者グループ)」の組み合わせです。

特にディスコでは、ワンレン・ボディコン姿の女性たちが多く見られました。

しかし、竹の子族の文化が衰退し、ファッションの流行も変わったため、この言葉は次第に使われなくなりました。

バブル時代の死語一覧【エンタメ・メディア編】

「ナウい」

「ナウい」は、「今風でかっこいい」という意味の若者言葉で、「ナウ(now)」から派生した言葉です。

バブル時代には、最新のファッションや流行を取り入れている人に対してよく使われました。

しかし、現在では「古臭い」と思われる表現になり、若者の間ではほとんど使われなくなりました。

「チョベリバ・チョベリグ」

「チョベリバ(超ベリーバッド)」と「チョベリグ(超ベリーグッド)」は、

1990年代に流行した若者言葉です。

特に女子高生の間でよく使われました。

しかし、2000年代以降は新しい若者言葉が次々と登場し、これらの言葉は完全に死語となりました。

「マハラジャ」

「マハラジャ」は、バブル時代を代表する高級ディスコの名前です。

会員制のクラブで、派手な照明とゴージャスな内装が特徴でした。

バブル崩壊後、ディスコ文化が衰退し、「マハラジャ」という名前もほとんど聞かれなくなりました。

ただし、一部の店舗は復活し、懐かしさを楽しむ世代に人気があります。

「とんねるずの貴族キャラ」

お笑いコンビ「とんねるず」は、バブル時代に「貴族キャラ」として登場し、

豪華な暮らしをネタにしたコントで人気を博しました。

しかし、時代が変わり、バブル期のような派手な暮らしが一般的でなくなったため、「貴族キャラ」も消えていきました。

「オヤジギャル」

「オヤジギャル」とは、バブル期に登場した、オヤジのような趣味や言動を持つ女性を指す言葉です。

ビール好きで、ゴルフや競馬を楽しみ、サラリーマンのように働く女性たちを指していました。

しかし、現在では女性の社会進出が一般的になり、このようなキャラ付け自体が不要となったため、死語となりました。

バブル時代の死語一覧【日常会話・若者言葉編】

「バブリー」

「バブリー」は、バブル時代の豪華な雰囲気を指す言葉です。

バブル崩壊後はあまり使われなくなりましたが、最近ではテレビ番組やお笑い芸人の影響で再び注目されています。

「イケイケ」

「イケイケ」は、「勢いがあってノリが良い」という意味で、バブル期のパーティー文化を象徴する言葉でした。

しかし、現在ではほとんど使われなくなりました。

「ギロッポン」

「ギロッポン」は、六本木を逆さ読みした業界用語です。

バブル時代には、六本木のクラブやバーに通う人々の間でよく使われました。

現在でも一部の人には通じますが、一般的にはほとんど聞かれなくなりました。

「あげまん」

「あげまん」は、付き合う男性を成功に導く女性を指す言葉です。

バブル期にはよく使われましたが、現在では死語に近い表現になっています。

「ワンチャンある?」

「ワンチャン(ワンチャンス)」は、バブル期に「一か八かの賭け」の意味で使われていました。

しかし、現代では「可能性がある」という意味で定着し、若者の間でもよく使われています。

まとめ|バブル時代の死語一覧とその名残

バブル時代には、経済の好景気とともに、多くの流行語や文化が生まれました。

しかし、バブル崩壊とともに、これらの言葉の多くは使われなくなり、現在では「死語」となっています。

一方で、「バブリー」「ワンチャン」のように、現代風にアレンジされて復活している言葉もあります。

バブル時代の流行語を振り返ることで、当時の文化や価値観を再発見できるのではないでしょうか。

今後も、過去の流行語がどのように変化し、新たに使われるようになるのか、注目していきたいですね。